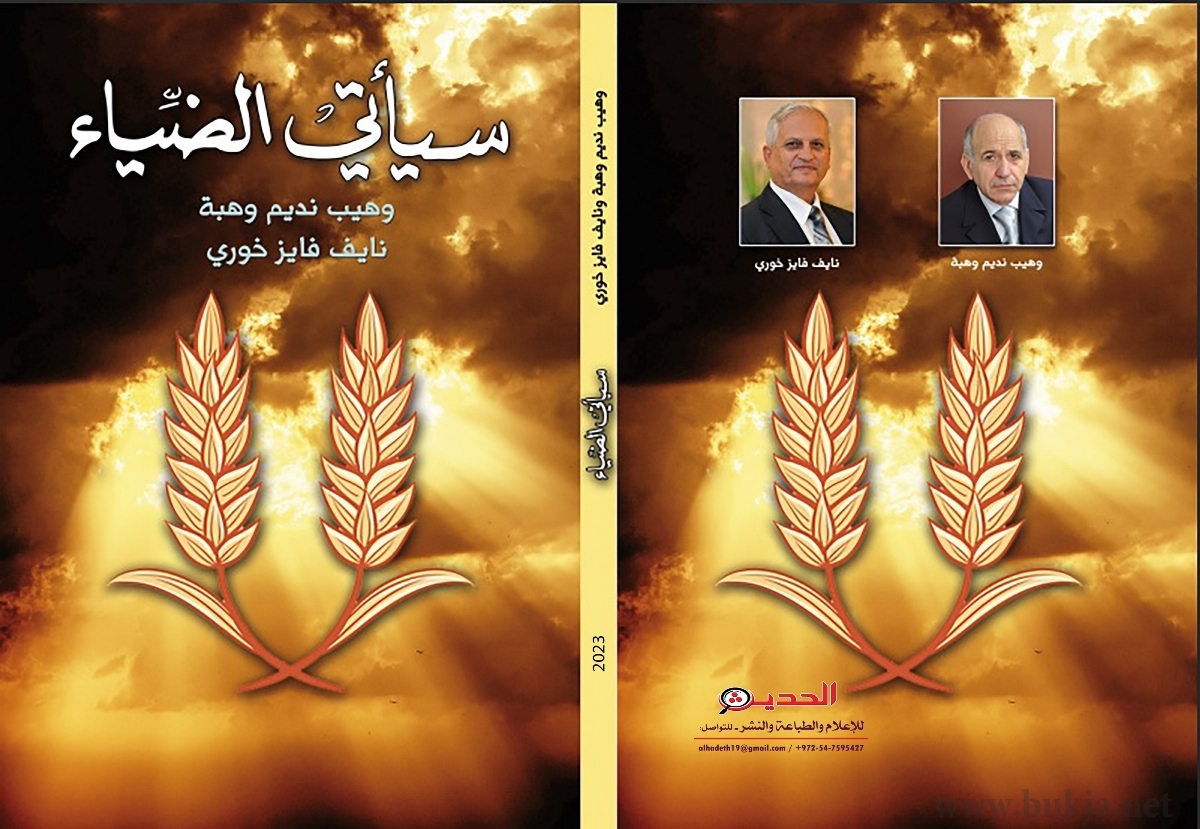

نادي حيفّا الثقافيّ: د. مازن البابا في الأمسيّة التّكريميّة للشّاعر وهيب نديم وهبة والكاتب والإعلامي نايف خوري.

تاريخ النشر: 07/03/24 | 16:33

يشرفني أن أقف أمامكم للحديث عن إبداع أدبي فلسطيني جديد.

عنوان الإبداع “سيأتي الضياء”، أي سيأتي النور، فهذا بحدّ ذاته يأخذنا إلى منبع النور، النور السماوي والإنساني. وكما قال جلال الدين الرومي: “أبقِ عينيك على النور لتعبر كل هذا الظلام.”

يطلّ علينا وهيب في البداية بضيائه مبشرًا ومستبشرًا من خلال إيحاءات من سورة يوسف، ليطلب منا أن نبقى على الأرض وألا نخاف لأن الأمل – الضياء، سيلقانا من خلف الهموم والضباب. نظرة تفاؤلية يوجزها الأستاذ فتحي فوراني بأن “الضياء سيأتي، وأنه سيشق طريقه ويخترق عتمة الليالي الحالكة ليصنع فجرا مشتهى”.

كيف لا ومن وحي وهبة إلى وحي الخوري، الذي يحطم فيه الوهم حيث الحلم يخرج من رحم الوهم، كما لو كان حقيقة، إلى الأمل والآمال.

ومن الأمل إلى تحقيق الأماني، وبأنشودة لا تترك بصمة نورانية إلا واتخذت ذريعة للوطن السليب، وأنه كان العبور إلى ضفاف الحنين يؤدي حتمًا إلى الوطن الأم، لتستقرّ الروح الهائمة، ومن وهبة إلى الخوري حيث نفهم حقيقة تتجسّد فيها الآمال التوّاقة للعودة إلى البلدات المهجّرة، وإن هُجرت فأمّ الزينات باقية في الذاكرة الجمعية، وما زال المكان خالدًا ينتظر عودة الأبناء، ويبقى صامدًا فوق ركام مسجد تعلوه مئذنة، ويكون لنا قصّة الوطن والتهجير والخيام، متمنيًا ليقول: “فأما يحقّ لهذا النسر أن يعود؟ ليشدّ الخوري على يد وهبة ويردّ عليه: “يا أمّ الزينات طوبى لأبنائك الذين لا ينسون ويتغنّون لترفض مئذنة المسجد أن تنحني وتبقى عالية شامخة لتلامس السماء”.

إن عشق الأديبين لهذا الوطن والأمل في العودة يومًا على القرى المهجّرة، تبقى بلسان خوري اسم إقرث، أملًا وضياءً وتفاؤلًا، يحملهم في صدره ولا يتوانى ولو بالتكلّم ليجد فيها متنفسًا؟

ومن أمّ الزينات وإقرث ينقلنا الأديبان إلى حيفا عروس البحر قبل بزوغ الفجر، وحينما تصحو الشمس على قبّة عبّاس الذهبية، ما زال الخوري يحنّ وأمّه إلى إقرث، ويتلاقى وهبة في الحنين بروحه والخوري ليسأل هل من عودة إلى إقرث؟

ومن مئذنة أم الزينات إلى كنيسة إقرث المهجّرة ومقبرتها يبعث خوري في النفوس، رغم صلف الجنود وكبريائهم، الأمل، ويهبّ وهبة قائلًا: ولم تأتِ القصيدة ولم يعد أهل إقرث! بينما تعود العصافير إلى أعشاشها من براري حيفا لتسكن إقرث”.

إن اللغة التي يستعملانها هي لغة الإيمان، و”توأم الروح” إن صحّ التعبير، يلتقيان روحيًا مع البعد الإيماني من منطلق واحد، ويأخذان النصّ الإنجيلي موجهًا كالقيامة والميلاد، التسابيح وبخور الكنائس.

وعبارات قرآنية “يحيي ويميت” ويضعان الأمل في يد الله ليخلّصهما من هذا “التطهير القسري، يا نازحين من الورد إلى المنافي”. ومن سؤال “من خانك أو حالفني”. والحديث عن الخيانة واغتيال الفرح ليلبس أقنعة القداسة؟ ومناجاة هذا وذاك وبأني عشت في وطني وكفني في كفي، فالموت في بلاد الأنبياء نعمة، ومن الموت إلى الحياة يخرج الخوري مع الأمل الكبير ليقول: “لا بدّ من الطين أن يعجنه إنسانًا جديدًا”.

وفي مكان آخر نلتقي وهبة يستعمل كلمة خوري كما قالها السيد المسيح في جبل التطويبات بعبارة: “طوبى لمن جعل بصره بقلبه وليس بعينه”. ليرد عليه الخوري: “هل إزهاق الروح شريعة؟ فقدنا الإنسان الذي هو الحياة. من له أذنان للسماع فليسمع”. والرومي يقول بهذا: “الإيمان أن ترى النور داخل قلبك حتى لو كانت عيناك لا ترى إلا الظلام”.

النور والضياء هما بوصلة أديبينا حيث ينهيان بالنغم السماوي ليلاقيا وجه الرب “يا ربي ما أجملك” وهي الروح التواقة “تحمل غصنًا، ترسم وطنًا، وبين الشجرة المائتة كما العمر، يقول خوري أيتها الروح الهائمة لا لن تموتي، بل انتفضي”.

وفي الشقّ الثاني – مناجاة الروح

يبدأها الخوري بالصلاة وأصل معناها والقول في حضرة الآب ليقدّم له الحساب، ليؤكّد وهبة له: “القلب دونك، ودون صلاتك صحراء. وأما الخوري فيناجي ربّه ويقول: “فأنت السعادة، وأنت المحبة، وأنت الخير والكمال والاكتمال”.

لينتقل الخوري إلى شرح أدبي عن ناسك قدّيس اسمه يوحنا السلّمي، توفي عام 600م. وله حكم وأقوال كثيرة. منها: “في قلوب المتكبّرين تنشأ أقوال التجديف وفي نفوس المتّضعين تأمّلات سماوية، وسأترك للقارئ العديد من هذه الفضائل التي جاء ذكرها في سلّم فضائل هذا الناسك القدّيس. وأما رجل التوحيد، ويا لها من متعة، يرافق الخوري بمشواره ويقول له: “وتأخذني معك، أدخل خيمة التاريخ، عباءتي الشمس، والصحراء يدي وأصابعي أودية دائمة الجريان بالحبر والكتابة. وينعت هذا القديّس بالصوفي وكلام السّيد يتقدّمه ليقوم بنشر رسالة الإنسان في العدل والمحبة.

ومن القداسة إلى القيامة، حيث الحدث الأعظم بنظر الخوري على مرّ التاريخ، حيث يطمح كما لو كان تلميذا من تلاميذ السيد المسيح، وهو العامل المتأمّل، المفكّر المسؤول عن تصرفاته ومن وحي الإيمان إلى الصديق والأخ وهبة: “ليس لي إلا أن أقول ليباركك الربّ في السماء. ويردّ الخوري: “أنت يا أيها الأنا، لذا أوازيك بنفسي، كتبت كمؤمن وليس كمسيحي.. هذا هو الإيمان بالله أو بالحبيب أو أي نبي”، ويرد وهبة ليذكر النبي إيليا والمحرقة والبهائيين، ومقام أبي عبد الله سيدنا وغيرهم، ووحدة الإيمان بالروح حيث يقول وهبة: “توأم الروح، التقينا على مفرقين من عقيدة وعلى المبدأ الواحد، الله الوطن والإنسان”.

ومن كنيسة القيامة إلى رحاب المسجد الأقصى، إلى لوعة الحزن وجرح مشاعر المؤمنين هناك. ووهبة يعترف: “لست بخير، الآن أعرف كيف يسحقون هذا التاريخ، وكيف يصبح أبناؤنا أشباه دمى أمام تاريخ وحضارة الآخرين”.

من مسجد الأقصى إلى القيامة إلى الجلجلة يطوف الأديبان القدس، أزقّتها وشوارعها، فالخوري في القدس يعاني مع شعبه كما عانى السيد المسيح آلام فلسطين كلها، ووهبة يستمع لخطبة الجمعة وقدّاس الأحد، ويكتب “مات قدّيس الإنسان”. ليختلف معه بالمحبة الصادقة، الخوري ليقول: “لا أتفق معك أخي وهيب، لأن الشاعر المبدع يحيا في شعره خالدًا ولا يموت اليوم ولا غدًا”.

الجانب الفني والفلسفي للكتاب

يشابه الكتاب في مواضيعه أعمالًا كثيرة من حيث الحوار بين اثنين، أو مناظرة أدبية أو فلسفية. ومنها رسائل درويش والقاسم مثلا. أضف إلى أعمال تاريخية مشهورة كرسالة الغفران والكوميديا الإلهية، وإن كانت الدلالات والمواضيع مختلفة، ولكن كعمل أدبي فهو جدير بالاستحقاق والقراءة.

ولكن موضوع الكتاب بحدّ ذاته، أودّ أن أركّز على الجانب الفلسفي الإيماني والديني. فكما نعلم، هناك الفترة ما قبل الحداثة، والحداثة وما بعدها.

وإن كان أكثر من فيلسوف ساندَ فكرة التنوير والأنوار الداعية لاستعمال العقل دون الإيمان، والآخر فكرة الأخلاق الإيمانية.

فألا ننجذب إلى مملكة الناس بدلًا من مملكة الرب، والثقة المفرطة في العقل وقدرة الإنسان على المعرفة اليقينية، دفعت بالفكر إلى مزيد من السير خلف نظام التفكير والقيم المادّية.

إننا أمام عمل أدبي جديد، ينافي ما جاء في دين الرسائل، والذرائع الديكارتية، والتفكير في الغايات النهائية للحياة ومعناها، كما جاء بلسان روجيه غارودي.

إن هذا الدفع للتعلق الشديد بالحياة الدنيا أورث نتائج كبرى، منها: المخدّرات والتسلح والفساد، فالمخدرات بدلا من بخور أديبينا أصبحت بخور الإنسانية ونشر روحها الأخلاقية.

وإذا كان وهبة يذكر أباه في إحدى قصائده، فهو يحترم الوصايا العشرة: أكرم أباك وأمّك. أما في عصر التنوير، باتت الأسرة ترزح تحت تحوّل نوعي وخطير في مستوى أنماط الأسرة في الغرب، وهذا بحدّ ذاته أدى لانطلاق الإنسان المعاصر من الضوابط والمقاصد الأخلاقية للأسرة والزواج.

ففيما مضى، قدّست التعاليم المسيحية العائلة المكوّنة من الأب والأم والأولاد، واعتبرت الرابطة مقدسة، وحرّمت الكنيسة الطلاق من أجل الحفاظ على هذا الكيان الاجتماعي. وأما زمن ما بعد الحداثة، بات يؤمن بأشكال غير معهودة من الأسرة كالزواج المثلي، مما أدّى إلى تآكل أخلاق الأسرة.

بينما المؤلفان يحملان البعد الروحاني وقيم الإيمان بالمعنى الحضاري، لكن تملأ الغرب حجب الغفلة عن القداسة، قلب الإنسان وروحه، وتمنعه من الاتصال بالدين لبناء الإنسان، ولكن صلاتهم الإيمانية تقرّ ما قاله تشي جيفارا إن الإنسانية صلاة أيضًا لها حسناتها أفضل من ركعات المنافقين.

وأما اللغة بلسان أديبينا، فهي سهلة التناول، عملا بقول غرامشي “اللغة هي الشعب” ونحن كشعب إن حافظنا على لغتنا من العبرنة والشرذمة فسوف نحافظ على كياننا ووجودنا، لأنه في ذاكرتنا الجمعية واللا شعورنا بها المبني كاللغة، هكذا نحافظ على ما تبقى لنا في هذا الوطن، رغم تعدي المؤسسة الحاكمة على لغتنا كما في قانون القومية العنصري.

وحينما قال أحدهما في قصيدته: ما أجمل وجهك يا رب، نجد “كانط” يقول في نقد العقل الجدلي: “أفضل النوايا لإقامة الجنة على الأرض، إنما تنتج فقط في جعلها صحيحًا، ذلك الجحيم الذي يجهزه الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا ينقلنا لفكر مبدعَينا اللذين يقولان بهذا المعنى: “مآسي الإنسان لم يسببها الله بل الإنسان ذاته”. فأهل أم الزينات وإقرث والعديد من قرانا ومدننا هجّرت، وهذا صنيع يد الإنسان الغاصب ذي الأخلاق البهيمية.